Longtemps, l’homme n’a pas su fabriquer cette couleur, absente des peintures rupestres. Ce sont les Egyptiens qui, les premiers, ont réussi à la produire sous la forme d’un pigment artificiel.

Il y a quelques années, dans un aéroport, un journaliste a mis Enrique Iglesias dans l’embarras avec une question aussi incisive qu’inattendue : c’est quoi, ta couleur préférée ?

Après quelques instants de flottement, et après avoir assuré qu’il n’en avait pas, le chanteur, acculé, a choisi impulsivement le bleu. Avec cette réponse arrachée de haute lutte, il avait sans le savoir fait le choix le plus banal. Comme près de la moitié des sondés dans toutes les enquêtes sur le sujet : le bleu arrive systématiquement en première place, loin devant le vert ou le violet. Pourtant, la couleur de Facebook et Twitter, et celle aussi du parti au pouvoir en Espagne, n’a pas toujours été aussi populaire.

Si le journaliste avait ainsi assailli, non pas Enrique Iglesias, mais le poète grec Homère, il aurait reçu une étonnante réponse. Ni dans L’Iliade ni dans L’Odyssée celui-ci ne décrit le ciel comme étant bleu. Et quand il évoque la mer, c’est pour la parer de la couleur du vin. Une absence d’azur qui n’est pas particulière aux Grecs anciens.

Comme l’explique le linguiste Guy Deutscher, les langues qui ont un mot pour la couleur bleue en ont forcément un autre pour le rouge, mais l’inverse n’est pas vrai. Dans l’évolution des langues, le bleu est toujours apparu tardivement. “Nous ne connaissons aucune exception à cette règle, affirme-t-il dans un entretien à The Paris Review. Les hommes trouvent un nom au rouge avant d’en trouver un pour le bleu, non parce qu’ils verraient l’un et pas l’autre, mais parce que nous inventons d’abord des mots pour les choses dont nous jugeons important de pouvoir parler : or dans toutes les cultures simples, le rouge (couleur du sang) est plus utile que le bleu au quotidien.”

Et comme le nom dans la langue, le pigment bleu a tardé à faire son apparition dans la peinture. Dans les grottes comme Altamira ou Lascaux, où des artistes anonymes ont représenté la vie paléolithique il y a des dizaines de milliers d’années, pas une trace de bleu. Plus tard, on a découvert dans des pays comme l’Afghanistan d’importants gisements de lapis-lazuli qui pourraient avoir servi à la préparation de ces teintes, mais les artistes d’Europe de l’Ouest, eux, n’en avaient pas à disposition.

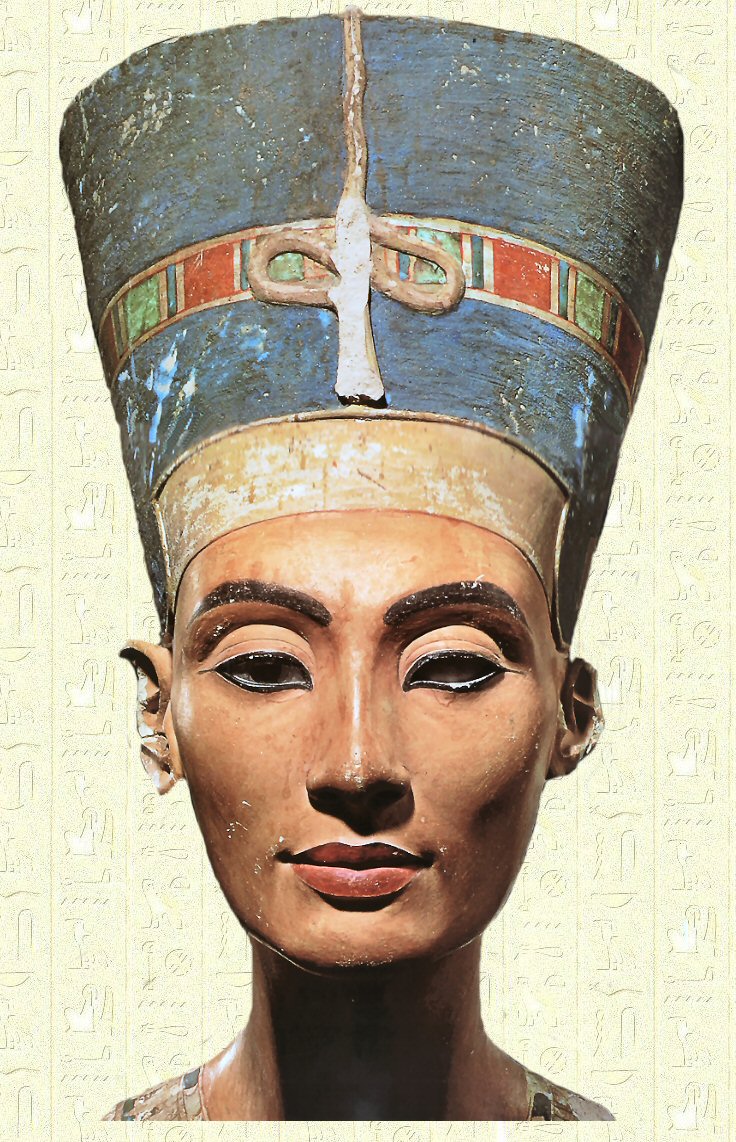

Les auteurs des peintures rupestres ne possédaient pas dans leur environnement de minéraux bleus capables de rester stables au contact de l’air, et cela a duré longtemps. Jusqu’à ce que, il y a 5 000 ans, les Egyptiens parviennent, les premiers, à synthétiser cette couleur. Pour cela, ils utilisaient du sable du Nil, du sel minéral, [des résidus] du bronze pour sa teneur en cuivre, et chauffaient le tout entre 800 et 1 000 °C. Dès sa création, le fameux “bleu égyptien”, difficile à obtenir et très recherché, a été utilisé pour de grandes réalisations de l’art impérial, dont la coiffe du célèbre buste de Néfertiti exposé au Neues Museum de Berlin.

Au cours des siècles suivants, il est apparu dans d’autres civilisations antiques, comme en témoigne la ceinture de la déesse Iris représentée au Parthénon, à Athènes, mais il est longtemps demeuré un pigment de luxe. Il est ainsi resté l’attribut des puissants, jusqu’aux grandes avancées de la chimie, au XIXe siècle, et à la mise au point de nombreux nouveaux pigments. Ce pigment à l’histoire si riche et à la symbolique si forte a toujours fasciné, notamment les scientifiques. Une équipe de chercheurs de l’université de Cantabrie a ainsi voulu comprendre ce qui fait la spécificité du bleu égyptien : pourquoi le complexe CuO46-, formé de l’ion Cu2+ et de 4 ions d’oxygène, donne-t-il un bleu si intense dans le composé du pigment égyptien, alors que de nombreuses autres teintes contenant ce même composé ont un tout autre rendu ?

Dans leur travail publié dans la revue Inorganic Chemistry, ces scientifiques expliquent que si la couleur bleue est bien donnée par les molécules CuO46–, celle-ci dépend aussi des champs électriques internes créés par les autres ions du composé, qui agissent sur ces molécules. Ces champs électriques, dont on néglige souvent l’influence, sont également à l’origine des différences de coloration entre le pigment égyptien et d’autres composés contenant le même complexe à base de cuivre. “Ces champs jouent un rôle clé dans l’obtention de ce bleu intense”, confirme Miguel Moreno, coauteur de l’étude avec Pablo García et Antonio Aramburu.

L’organisation des atomes de cuivre et d’oxygène est telle que le bleu égyptien émet un rayonnement qui, non content d’avoir forgé sa réputation dans l’Antiquité, lui a aussi permis de résister, dans une certaine mesure, à l’usure du temps. “Le bleu égyptien renferme des atomes de cuivre bien séparés les uns des autres, qui émettent une lumière infrarouge, précise Miguel Moreno. En mesurant ce rayonnement, on peut déceler qu’une pierre a autrefois reçu du pigment, même s’il est aujourd’hui invisible à l’œil nu, comme sur certains fragments du Parthénon.”

Grâce à cette meilleure compréhension des matériaux qui produisent la couleur, ce pigment rendu obsolète par les teintures chimiques pourrait trouver de nouvelles applications. Des chercheurs de l’université de Géorgie ont ainsi montré que le silicate de cuivre et de calcium du bleu égyptien se fragmente en couches mille fois plus fines qu’un cheveu. Ces “nanocouches” émettent un rayonnement infrarouge invisible, semblable à celui de nos télécommandes, une propriété qui suscite l’intérêt de l’imagerie biomédicale. Quand la science antique inspire les nanotechnologies…

Daniel Mediavilla – El Pais madrid